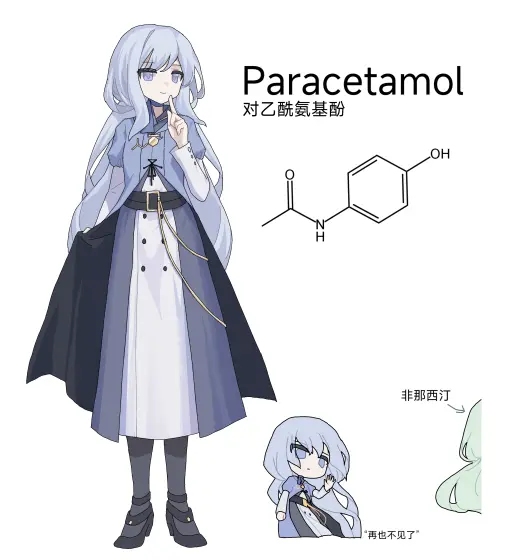

🍋 对乙酰氨基酚

对乙酰氨基苯酚片(Paracetamol Tablets),曾用名扑热息痛,化学名N-(4-羟基苯基)乙酰胺,属苯胺类解热镇痛药

对乙酰氨基酚也被称为扑热息痛。“扑热息痛”这个名字曾经在中国家喻户晓,但后来药品的通用名称是“对乙酰氨基酚”。这一改变源于中国药品通用名称命名原则之一,即药品的命名应避免采用可能给患者以暗示的有关药理学、解剖学、生理学、病理学的药品名称,并不得用代号命名(消旋山莨菪碱:孩子们这并不好笑)。所以扑热息痛这个名字不符合这一原则,需要改名为更符合国家标准的对乙酰氨基酚。

主要作用:缓解感冒症状,如头痛、发热和肌肉酸痛。痛经、术后轻痛 癌症相关的轻至中度疼痛(常作为辅助镇痛药物)

可与其他药物联合使用,如抗过敏药、止咳药、抗病毒药和抗生素药等,以全面对抗感冒。

在常见的例子就是复方金刚晚安,还有为了防止滥用的氨酚双氢可待因里都能看到他的影子,扑热息痛,只能说是屎,具有极强的肝毒性还有一堆说不清的副作用,总之就是屎

使用剂量

解热 / 镇痛剂量:成人每次 325~650mg,每 4~6 小时 1 次,24 小时内最大剂量不超过3000mg(3g)

(部分指南或药品说明书可能调整为 2000~3000mg,需以具体药品为准)。

儿童用量:需按体重计算,通常为每次 10~15mg/kg,每 4~6 小时 1 次,24 小时不超过 4 次,避免自行按成人剂量减半使用。

常规剂量下,90% 以上药物通过 “葡萄糖醛酸化”“硫酸化” 等安全途径代谢,产物无毒性;

仅少量药物经肝脏内的 “细胞色素 P450 酶系(如 CYP2E1)” 代谢,生成有毒中间产物 ——N - 乙酰对苯醌亚胺(NAPQI);

正常情况下,NAPQI 会被肝脏内的 “谷胱甘肽(GSH)” 结合、解毒,随尿液排出;

酒精会诱导 CYP2E1 酶活性,加速 NAPQI 生成;肝肾功能不全者谷胱甘肽储备不足,均会显著增加中毒风险和严重程度。

| 阶段 | 时间范围 | 核心表现 | 备注 |

|---|---|---|---|

| 第一阶段(急性中毒期) | 服药后 0.5~24 小时 | 胃肠道不适恶心、呕吐、腹痛、食欲减退 全身症状:乏力、头晕、出汗(最常见早期症状) | 此阶段肝功能指标(如 ALT、AST)可能正常或轻度升高,易误诊为 “急性胃肠炎” |

| 第二阶段(肝损伤进展期) | 服药后 24~72 小时 | 胃肠道症状减轻,但肝功能损伤加重 肝脏相关症状:右上腹疼痛(肝区压痛)、黄疸(皮肤 / 眼白发黄) | 肝功能指标显著升高(ALT、AST 可升至数千 U/L) 部分患者可能出现肾功能损伤(如少尿、蛋白尿) |

| 第三阶段(严重并发症期) | 服药后 72~96 小时 | 急性肝衰竭:黄疸加重、凝血功能障碍(如牙龈出血、皮肤瘀斑)、肝性脑病(意识模糊、嗜睡、昏迷) | 多器官受累:肾衰竭、心功能不全、呼吸衰竭、感染 此阶段死亡率极高,需紧急抢救(如肝移植) |

| 第四阶段(恢复期) | 若存活,服药后 1~2 周 | 肝功能逐渐恢复,症状缓解;少数患者可能遗留慢性肝病(如肝硬化) | 恢复速度与中毒严重程度、救治及时性相关 |